{{ v.name }}

{{ v.cls }}类

{{ v.price }} ¥{{ v.price }}

2019年,商标局评审部裁决案件总计33.71万件,全年共收到一审应诉通知14292件,一审应诉量占裁决总量的4.2%,与去年相比基本持平。2018年共收到二审应诉通知5643件,进入最高人民法院及北京市高级人民法院再审听证程序或再审程序的案件有575件。

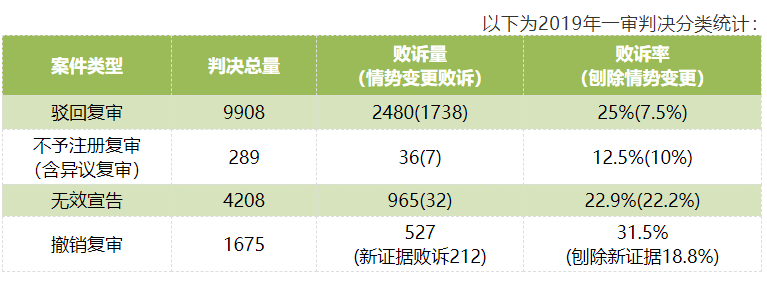

2019年商标评审部门收到一审判决数量大幅增长,达到了16080件(含裁定545件),大大超过本年度一审应诉数量。对比2017、2018年度一审判决明显少于一审应诉的情况可以推知,北京知识产权法院在全面加快结案速度。2019年评审部门一审败诉共计4008件,其中因情势变更导致败诉的案件1777件,占了败诉总量的44.3%,刨除情势变更后的实际败诉率约为13.9%,与去年相比下降了1.5个百分点。2019年收到二审判决5306件,其中败诉案件1631件,因情势变更导致败诉的案件658件。收到再审判决及裁定374件,其中涉及到情势变更改判的案件39件。

尽管 2019年一审应诉总量增加了近2800件,但一审应诉占比略有下降,这一数据充分证明了商标评审程序价值之所在。准司法属性的评审程序不仅在案件数量上充当了行政和司法之间的缓冲器和减压阀,在法律适用标准上也发挥了承上启下的沟通作用。

二审诉讼比例增加主要源于评审部对上诉机制的调整,除因审理错误或情势变更所致败诉外,其他的一审败诉案件以上诉为原则。尽管评审案件的实际一审败诉率并没有增加,但基于商标授权确权大环境的变化以及案件量的激增,我们发现司法机关对于若干问题的认识也有发展变化,为了进一步加强与司法机关的沟通,我们启动了全面上诉机制。

随着行政和司法两审裁决数量的增加,再审案件有所增长是正常的,但连续大比例的增长不免令人感到费解。2017至2019三年间再审诉讼的增长比例大大高于评审裁决的增长比例。从收到的裁决文书来看,再审撤销二审判决的共有79件,其中39件系情势变更导致的撤销,几乎占了改判的一半;还有部分改判案件仅涉及单纯的近似商标判定。在维持二审判决驳回再审申请的裁定中,因引证商标权利状态未确定或者最高院认为不构成近似商标所作驳回亦不在少数。这两种案件本不应该纳入审判监督的视野,这种对再审事由不加限制的宽泛化,不当地助长了再审申请的随意性,架空了二审终审的制度安排,损害了司法的权威.

(二)根据不同案件类型进行统计,无效宣告案件的败诉率略有下降,而撤销复审案件的败诉率则略有上升

(三)部分败诉原因占比有明显变化2018年诉讼分析发布后,撤销复审败诉率一度引发关注,因此,今年我们对撤销复审的具体败诉原因亦开展了重点分析。2019评审部门共收到撤销复审败诉案件527件(含撤销通用名称复审3件),其中因诉争商标注册人在诉讼中提交新证据导致败诉的案件共有212件,尽管此类案件的败诉非因行政机关之过,应从实际败诉率中予以刨除,但我们仍要重申,当事人在行政程序中怠于举证的行为不应得到鼓励。理由之一:大量在诉讼中提交的证据并不符合相关法律和司法解释对新证据的规定,司法审查中不加区分地审理新证据有违法之嫌;理由之二,从程序经济角度,当事人在行政程序中怠于举证的行为不仅虚耗了行政审查资源,也不当占用了司法资源,对这种行为的纵容将导致对相关资源的浪费与挤占愈演愈烈。刨除新证据导致的败诉,在实际败诉的案件中,程序违法败诉9件,行政机关撤销而法院维持的败诉66件,行政机关维持而法院撤销的案件则多达237件。由以上数据不难看出,与行政机关相比,一审法院对使用证据的认定明显更加严格。

(三)部分败诉原因占比有明显变化2018年诉讼分析发布后,撤销复审败诉率一度引发关注,因此,今年我们对撤销复审的具体败诉原因亦开展了重点分析。2019评审部门共收到撤销复审败诉案件527件(含撤销通用名称复审3件),其中因诉争商标注册人在诉讼中提交新证据导致败诉的案件共有212件,尽管此类案件的败诉非因行政机关之过,应从实际败诉率中予以刨除,但我们仍要重申,当事人在行政程序中怠于举证的行为不应得到鼓励。理由之一:大量在诉讼中提交的证据并不符合相关法律和司法解释对新证据的规定,司法审查中不加区分地审理新证据有违法之嫌;理由之二,从程序经济角度,当事人在行政程序中怠于举证的行为不仅虚耗了行政审查资源,也不当占用了司法资源,对这种行为的纵容将导致对相关资源的浪费与挤占愈演愈烈。刨除新证据导致的败诉,在实际败诉的案件中,程序违法败诉9件,行政机关撤销而法院维持的败诉66件,行政机关维持而法院撤销的案件则多达237件。由以上数据不难看出,与行政机关相比,一审法院对使用证据的认定明显更加严格。

2018年诉讼分析将占比1%以上的败诉情形作为主要败诉原因加以列明,今年亦采相同标准。与去年数据相比,我们发现部分败诉原因占比出现了明显变化。去年未出现在列表中的引证商标权利人注销和共存协议导致败诉的数量,今年有大幅增长,前者均为驳回复审案件,后者亦以驳回复审案件为主,少量涉及无效宣告案件,二者共性在于95%以上的败诉系当事人在诉讼中提交新证据所致。其他占比明显攀升的还有因第10.1.7条、第13条和第15条所致败诉。部分因数量有限未被收录到表中的败诉原因,如果相关案件的法律适用会给评审实践带来较大影响,我们将在本文第三部分进行具体分析。

2019年商标评审部门针对G1031242“红鞋底”商标驳回复审案提出了再审申请, 但遗憾的是该再审申请被驳回,单一颜色的可注册性再一次成为业界讨论的热点。按照北京市高级人民法院和最高人民法院对商标法第八条的解读,单一颜色可以注册为商标。在理论层面探讨,我们不反对单一颜色标识通过长期大量使用可以起到区分商品来源的作用,但“红鞋底”一案败诉的根本原因并非显著性问题,而是立法是否允许单一颜色注册为商标的问题。这个问题的答案很明确,立法者在2014年修法时明确地将单一颜色排除在可注册要素之外。

2013年6月26日全国人大法律委员会关于《中华人民共和国商标法修正案(草案)》(二读稿)修改情况的汇报是这样表述的:“一些地方、专家和企业提出,单一颜色资源有限,常人可识别的颜色只有100多种,如果允许注册单一颜色商标可能造成商标注册人对颜色的垄断,同时通过单一颜色区别商品来源的难度也较大,实践中容易产生混淆,不赞成这样规定。法律委员会经研究认为,实践中我国企业还没有将单一颜色作为商标注册的需求,据此,删除了草案关于单一颜色可以注册商标的规定”。由此可见,立法者本意是清晰明确的,即单一颜色不能注册为商标。

商标法的立法语言也充分贯彻了这一本意:第八条在列举商标构成要素时使用的表述是“颜色组合”而非“颜色”,“颜色”一词的外延包括“颜色组合”加“单一颜色”,根据明示其一即排除其他的解释规则,立法者通过使用“颜色组合”这一用语明确排除了单一颜色的可注册性。对照第八条对其他构成要素的表述,亦可佐证以上观点,例如第八条对“文字、字母”并未附加限制性定语,这说明立法者对于单一的抑或组合的“文字、字母”商标的可注册性均持肯定态度,因此在立法时有意识选择了词汇的最大集合。但“颜色组合”在集合上明显小于“颜色”,足见立法者对单一颜色的排斥。尽管商标法第八条在列举构成要素时使用了“等”字,但根据《现代汉语词典》的解释,“等”字在作助词使用时,既可以表示列举未尽,也可用于列举后煞尾。前述历史解释和文义解释均表明,将“单一颜色”排斥在可注册要素之外系明确的立法政策选择,因此,从体系解释的角度,第八条中“等”字的用法显然只能是列举后煞尾,否则立法将出现明显的冲突。

因此,行政机关争议的从来不是单一颜色标识的显著性问题,而是司法机关的裁判是否具有充分法律依据的问题。二审判决和再审裁定对商标法第八条“等”字的曲解,不仅超越了司法审判权限,还可能给后续的商标授权确权实践带来不利后果。将“等”字做开放性解释,可能导致商标申请人认为所有非传统的新型商标均可以申请注册,例如气味商标、动态商标等。但显而易见的是,无论理论还是实践均不足以支持前述新型商标的注册,行政机关因此立场尴尬,商标申请人的期待利益亦注定落空。

(二)含国名商标驳回的法律适用分歧

涉国名商标的败诉案件数量很少,但因此产生的法律适用分歧仍值得特别关注,因为这种法律适用分歧实际造成了商标法体系的内在冲突。分歧具体体现在两点:1、含中国国名商标被驳回时究竟该适用第10条第1款中的第(1)项还是第(8)项?2、为什么含有外国国名商标驳回时适用的是第10条第1款中的第(2)项而非第(8)项?这两个问题本质上具有同一性,下文将一并分析。

2010年最高院在“中国劲酒”商标驳回复审案中认定诉争商标违反了商标法第10.1.8条的规定,原商评委适用第10.1.1条的作法应予纠正。该案件所确立的法律适用指引虽然被司法机关所遵循,但在近十年的审查实践中,行政机关对类似案件仍坚持适用第10.1.1条。同理,在驳回含有外国国名商标时,行政机关则会适用第10.1.2条。我们认为,无论是从理论还是实践上,适用不良影响条款驳回含国名商标都是不妥当的。

首先,禁止注册与国家名称近似标识的规定源于巴黎公约,从公约自身的表述来看,其目的在于防止误认,但立法者和学者在阐释国名条款时,通常会将维护国家尊严作为立法意旨之一2。有损国家尊严的,当然会产生不良政治影响。因此,国名条款与不良影响条款实为特殊与一般的关系,根据特殊优于一般的法律适用规则,对于含有国名要素的商标,应适用国名条款而非不良影响条款。

其次,司法实践对于含有中国国名商标和含有外国国名商标采取了不同的做法,违反了相同情况相同处理的原则。在G1332843号“SWISS KNONO及图”商标驳回复审案中3,一审法院认为该国际注册商标已在瑞士获准领土延伸保护,可视为瑞士政府同意,故未违反第10.1.2条的规定。在第24194358号“American Fruits and Flavors”商标驳回复审案中4,一审法院同样采信了当事人提交的美国注册证,从而排除了第10.1.2条的适用。在第16171338号“VON DUTCH”商标驳回复审案中5,一、二审法院和最高人民法院均维持了行政机关对第10.1.2条的适用。在以上3个案例中,外国国名和其他文字的组合形式与“中国劲酒”案并无实质不同。如果按照“中国劲酒”案的逻辑,上述案件亦应适用不良影响条款予以驳回,但如此一来,第10.1.2条中除外条款的规定又将成为一纸空文。

最后,含有中国国名商标与中国国名不近似的观点亦不符合一贯的近似商标判定标准。一般而言,完整包含关系是常见的近似商标样态之一。如果以“中国”为审查对象,完整包含“中国”的标识当然应该与“中国”判为近似。在行政机关的审查实践中,适用第10.1.1条驳回的商标亦多为含“中国”字样的标识。

(三)第10.1.7条误认的判定

第10.1.7条的败诉占比由去年的1.8%大幅上升到3.4%,从败诉比例倒推注册审查环节,不难看出行政机关对第10.1.7条的适用存在扩大化倾向。败诉占比的上升则表明司法机关对于欺骗性和误认条款的理解更为宽松,其中关于标识与申请人名义不符导致误认的判定特别值得行政机关关注。

在“阜外医院”系列驳回复审案和“山投集团”系列驳回复审案中,前者申请人为中国医学科学院阜外医院,后者申请人为山西省投资集团有限公司,评审部门均适用第10.1.7条予以驳回,均未获法院支持。根据《商标审查及审理标准》,商标标识与申请人名义不符主要是指商标包含企业名称,该名称与申请人名义存在实质性差异。所谓“实质性差异”是指可能导致相关公众对申请人地域、行业、资质等特点产生误认的差异,如申请人为有限责任公司,商标中含有集团或股份公司字样的,可能导致相关公众对申请人组织形式或实力发生误认,或者申请商标为某某医院,但申请人并非经卫生部门批准设立的医院,可能导致相关公众对申请人资质或能力水平产生误认等。但在审查实践中,部分审查员对审理标准的理解不够深入透彻,仅注意到“名义不一致”,但未深入探究二者是否具有实质性差异,由此导致对以企业简称注册的,亦适用误认条款予以驳回,这种做法应该予以纠正。

(四)关于一事不再理的认定

异议人于2001年商标法施行期间提出异议未获支持亦未申请复审,在2014年商标法施行后又以相同事实和理由提出无效宣告申请,是否构成一事不再理?

在第5355477号“王麻子”商标无效案中,行政机关与一审法院均认为构成一事不再理,二审法院则认为不构成。在随后的第3524427号“国美GUOMEI”商标无效宣告案中,商标评审部门仍坚持此种情况构成一事不再理,在司法审查过程中,一审法院改变原本做法,参照二审法院在“王麻子”案中确立的裁判指引,认定不构成一事不再理,该案目前仍在二审中。但从2019年收到的再审判决来看,最高人民法院在“王麻子”等三件再审案件中6,认定此种情况构成一事不再理。我们在支持再审判决相关认定的同时,也对类似的一事不再理情形进行了学理探讨,分享如下:

第一,商标法上的“一事不再理”不能完全被既判力理论所涵盖,这一点与诉讼法上的“一事不再理”具有明显区别。

(五)关于共存协议的采信

1、我们基于何种原因采信共存协议?是因为共存协议可以作为排除混淆可能性的初步证据,还是仅出于尊重私权处分之考虑?

在第23076168号“硅基智能及图”商标驳回复审案中,诉争商标系一标多类申请,其中第10类上的引证商标一为“硅基”,第42类上的引证商标二为“硅基科技”。在一审诉讼中,当事人提交了与引证商标一所有人签署的共存协议。一审判决认为,原告与引证商标一权利人签署了共存协议,且两商标存在一定差别,因此,引证商标一不再构成诉争商标的注册障碍。申请商标与引证商标二均含有显著性较强的“硅基”文字,共存于类似服务上可能引起混淆,二者构成近似商标7。

类似的案例还有国际注册第1325086号“L-MATIC”商标驳回复审案,引证商标一为“E-MATIC”,引证商标二为“E-matic”,引证商标一权利人出具了同意书。在引证商标一、二仅存大小写区别的情况下,一审判决认定诉争商标与引证商标一不近似,与引证商标二近似8。

如果将共存协议定性为排除混淆可能性的初步证据,从证明作用的角度来看,既然“硅基智能”与“硅基”共存于类似商品能够排除混淆的可能性,在没有明确反证的情况下,“硅基智能”与“硅基科技”共存于类似服务上亦应推定可排除混淆的可能性,“L-MATIC”案亦如是。但前述两案的一审判决显然没有认可这种证明作用,似乎只有将其理解为对私权处分的尊重才能解释上述判决的逻辑。事实上,在行政和司法实践中,采信共存协议时往往伴随着“不存在权利冲突”或“不构成在先权利障碍”等评述,这种评述似乎也暗含了尊重私权处分的意思。但既然是平等民事主体之间签署的协议,当双方当事人反悔,私权处分的基础不再,基于共存协议所取得的商标权利是否会受到影响不无疑问。

2、共存协议的采信标准

一直以来,商标评审部门对共存协议的态度是有条件的采信:对相同商品上相同商标之间的共存协议不予采信,因为无法排除混淆存在的可能性;对涉及医疗卫生或特种食品行业上的共存协议严格采信,因为这些行业均与消费者生命健康息息相关。同时,作为接受司法审查的行政机关,我们也密切关注司法实践,准备视情况适时调整审理标准。但司法实践中对共存协议的态度令我们感到无所适从。

在第11709162号“NEXUS”商标驳回复审案中,最高人民法院认可了完全相同商标的共存,理由之一为两商标指定使用商品虽然均与计算机有关,但功能用途、销售渠道、使用方式、消费对象等均存在差异9。但在国际注册第1270346号“ECLIPSE”案中10,两商标虽然相同,商品亦被划为分同一类似群组,但仅从名称上即可知晓两种商品的功能用途是不同的,最高人民法院却并未采信共存协议11。还有部分共存协议案例,两商标尚存一定区别,法院亦未采信共存协议。从以上案例来看,在不予采信共存协议的案件中,法院均以不能排除混淆为由限制了在先商标权人的处分自由,而“NEXUS”案中法院虽然对在先商标权人的处分自由给予了充分的尊重,也未忽略混淆问题,并专门对商品功能差异以及结合其他商业标识共同防止混淆进行了论述。我们认为最高司法机关的上述判决隐含着这样的观念:对私权处分予以尊重的前提是要排除混淆的可能性。但问题在于,如果能够排除混淆可能性,我们还有什么理由否定在先商标权人的处分自由?这是不是也意味着尊重私权处分根本不是采信共存协议的理论依据呢?这些问题都有待于进一步研究。从稳妥角度,商标评审部门对共存协议的态度也将暂时保持不变。

(六)关于第15.1条的适用

1、发生在2001年商标法施行期间的除代理代表关系外的其他特定关系人抢注能被制止吗?

申请人以第15.2条特定关系人抢注为由请求宣告诉争商标无效,但诉争商标系2001年商标法施行期间获准注册,根据法不溯及既往原则,第15.2条并无适用之余地。但这并不意味着恶意抢注行为无法得到规制。在第10329696号“passion”商标无效宣告案12和第8460889号“el-badia”商标无效宣告案中13,双方当事人存在定牌加工关系,法院均认定诉争商标的注册违反了2001年商标法第15.1条的规定。在第16292788号“coates及图”商标和第10704884号“Coates signco及图”商标无效宣告案中14,双方当事人存在直接购销关系,一审判决亦直接适用了第15.1条。上述案件所确立的法律适用指引对于遏制恶意注册具有积极意义,对于类似情形案件,行政机关亦应参照适用2001年法第15.1条予以处理。

2、对2001年商标法第15.1条的类推适用

对于上述案件的法律适用以及结论,我们是支持的,但由于相关判决均直接适用了第15.1条,这未免会给当事人造成这样一种印象:只要存在特定关系,就可以构成代理人抢注。这显然是一种误解,如果所有特定关系均能被代理关系所涵盖,修法时就没有必要增设第15.2条;而且,将代理关系的外延盲目扩大到任何特定关系,显然也与通行的理论和实践相悖。那么究竟应该如何理解上述判决的法律适用呢?

我们认为上述判决本质上是对2001年商标法第15条的类推适用,类似于在异议复审或不予注册复审中适用商标法第44.1条。类推适用作为一种常见的法律漏洞填充方法,在法律适用中具有重要作用。在类推适用时,应首先探求相关法律规定的规范目的,然后判断是否构成同一法律理由,如果是,则依平等原则类推适用于法律未规定的事项。2001年商标法第15条规定的立法目的非常明确,即禁止彼此负有诚信义务的特定关系人抢注。但显而易见的是,相对人彼此负有诚信义务的特定关系有很多,如定牌加工关系、非经销形式的普通购销关系、其他合同关系等等。在这种非代理的特定关系中,也存在着相对人一方抢注另一方商标的情形,这种情形与代理人抢注在本质上并无不同:其一,抢注人基于特定关系知悉被抢注人的商标;其二,抢注人和被抢注人之间互负基于诚信原则所生之义务(先合同义务、后合同义务等附随义务);其三,抢注人违反了诚信义务,实施了抢注行为。因此,尽管商标法仅规定了禁止代理人抢注,但基于相同情况相同处理的平等原则,其他特定关系人的抢注亦应在禁止之列。这种类推适用本质上是一种比附援引,是在法律没有规定时的参照适用,有助于立法目的的实现。当立法者通过修改法律弥补了这一漏洞后,法律适用理应各归各位。因此,尽管司法机关适用了2001年商标法第15条用以规制其他特定关系人抢注,但决不能因此将其他特定关系与代理关系混同。

3、间接关系能成立特定关系吗?

在第6040450号“海太HAITAI”商标无效宣告案15和第10671951“JENNY BAKERY”商标无效宣告案中16,双方当事人之间并不存在直接的购销关系,但法院仍认定特定关系成立,类推适用了第15.1条。前案中诉争商标注册人天乐公司系通过中间商高丽商社多次进口无效宣告申请人海太公司的产品;后案中诉争商标注册人的妻子在淘宝网开设“JENNY BAKERY”饼干香港代购店,其代购方式仅是在香港地区商场超市代消费者购买商品,与真正权利人并未形成直接购销关系。

以上两案中,真正权利人的产品均已在中国进行了一定规模的销售,适用第32条抢注解决似乎更为合适。如果将间接接触亦定性为特定关系,可能会导致特定关系过度扩张,特定变成了一般,反而模糊了第15条原本的立法目的。

(七)商标之间存在包含关系时的混淆可能性判定

根据《商标审查及审理标准》,商标完整包含他人在先具有一定知名度或显著性较强的文字商标,易使相关公众认为属于系列商标从而造成混淆的,判定为近似商标。仅从文字表述上看,该标准似乎非常清晰,但在分析整理判决的过程中,我们发现,同样是诉争商标完整包含引证商标的案件,判定结果却大相径庭,不仅行政裁决和司法判决经常出现不一致,甚至行政机关和司法机关自身的认识也很难统一。例如:“福特野马”和“野马”,评审部门认为不致引起混淆,法院认为会混淆;“小米米家”和“米家”,评审部门认为可能导致混淆,法院认为不会混淆;“UC头条”与“头条”,评审部门认为构成第30条所指情形,法院认为不构成;“海天老字号 原酿造”与“原酿造”,评审部门认为不构成第30条所指情形,法院认定构成;“今世缘红运6”与“红运”,评审部门认为不致引起混淆,法院认为可能引起混淆。“运成北大荒及图”与“北大荒”,评审部门认为违反第30条,法院认为不违反。

上述案件结论所呈现出的不一致性在让人眼花缭乱的同时,也促使我们反思相关的审理标准。从相关行政裁定和司法判决所揭示的案件细节来看,多数案件都存在可能影响结果的其他考量因素,而这些因素被审理标准忽略了。同时,由于这些因素具有明显的个案性,在没有对其进行针对性的梳理前,裁判者在面对具体个案时当然可能做出不同的判断。我们尝试将具体的考量因素融入包含关系,大致分为两种情形:其一,诉争商标由注册人具有知名度的基础商标附加他人在先显著性较强的商标组合而成;其二,诉争商标由注册人具有知名度的基础商标附加他人在先显著性较弱的商标组合而成。以下我们将针对这两种情形的可注册性分别加以论述。

1、诉争商标由注册人具有知名度的基础商标附加他人在先显著性较强的商标组合而成。

(1)他人在先商标亦具有一定知名度的情形。

在第15144403号“今世缘红运6”商标无效宣告案中,评审部门认为“红运”用在酒类商品上显著性较弱,且诉争商标中的“今世缘”在白酒商品上已具有一定知名度,不致引起消费者混淆,故对诉争商标予以维持。在诉讼程序中,一审法院认定古井集团的引证商标经过使用已经具有一定知名度,诉争商标的注册和使用导致消费者对商品来源的混淆。二审法院在此基础上进一步指出,今世缘公司作为酒类的同业竞争者理应知晓引证商标的存在,其申请诉争商标显然未尽到相应的注意义务。且今世缘公司在行政及司法程序中均未提交相应的意见陈述或证据,亦未到庭参加诉讼,上述行为难谓正当,因此,诉争商标的注册违反了商标法第30条的规定17。本案中,评审部门基于对“今世缘”和“红运”各自显著性和知名度的考虑,从延伸注册的角度认为不致引起混淆。而一审判决则认为只要在后商标完整包含他人在先具有一定知名度的商标,即可认定混淆存在的可能性,至于在后商标中含有的其他部分是否具有知名度则在所不问。二审判决则进一步考虑了今世缘公司(诉争商标注册人)作为同行业经营者的合理避让义务。我们认为司法机关的判决思路是对行政机关审理标准的进一步细化,这种细化值得借鉴:其一,只要引证商标具有一定知名度,即使诉争商标还包含了注册人具有知名度的基础注册标识,亦应不予核准或宣告无效;其二,从保护正当竞争的角度,具有竞争关系的同行业经营者的合理避让义务应当更高。

(2)他人在先商标并无知名度的情形。

那么在引证商标没有知名度的情况下,注册人能否将其与自己具有知名度的商标组合成新商标呢?在第9817109号“福特野马“商标无效宣告案中,在判定诉争商标与引证商标“野马”共存于类似商品上是否可能引起混淆时,二审法院认为:商标知名度仅是近似判断过程中的考量因素之一,在引证商标在先合法注册情形下,若允许具有一定知名度商标的权利人在自己商标的基础上添附他人商标而重新申请注册,无疑会损害他人合法的商标权利18。该判决显然考虑了反向混淆的可能性。但在第19959257号“小米米家”无效宣告案中,一审法院则认为诉争商标含有注册人在先具有知名度的商标“小米”,因此会让人将其与注册人相联系,与引证商标“米家”不致引起混淆19。这一判决则完全未考虑反向混淆的可能性。

我们认为,在注册制的背景下,商标授权确权判断理应考虑反向混淆的可能性,但对反向混淆的考量亦应受在先商标注册人使用义务的影响。在注册制下,商标权基于注册取得,无论引证商标知名与否,其权利正当性在获准注册的前三年是毋庸置疑的,如果允许他人在自己知名商标基础上添附引证商标进行组合注册,引证商标的产源识别功能极有可能受到破坏。因此,无论在异议还是无效宣告程序中,对在后的诉争商标均应做出否定性评价。但如果引证商标注册满三年一直没有使用,不仅其权利正当性将因真实使用意图的缺乏而减弱,混淆可能性亦将因其不使用商标可忽略不计。这时引证商标权利人对诉争商标提出主张的,应区分案件类型做不同处理:在异议程序中,考虑到引证商标仍为注册簿上合法有效的在先权利,而诉争商标因尚未取得授权,可能并未使用或使用规模有限。此时引证商标的保护价值在于维护注册制,该价值显然高于非权利且无使用的诉争商标,此时对诉争商标应不予核准注册。而在无效宣告程序中,引证商标系注册满三年仍无使用的商标,此时注册制所保护的“先来后到”的价值被在先商标权利人未履行使用义务而削弱,诉争商标则基于注册产生了公示公信效力,取得了与引证商标相同的地位,考虑到商标注册体系的稳定性以及容错率,诉争商标的保护价值超过了引证商标,此时对于诉争商标以维持为宜20。

2、诉争商标完整包含显著性较弱的引证商标。

在第16900319号“海天老字号 原酿造”商标无效宣告案中,评审部门认为“原酿造”一词对酱油等商品的原料及酿造工艺等特点具有较强的暗示性,显著性相对较弱。“海天”一词在诉争商标整体组合中识别性和区分性较强,与“原酿造”、“加加 原酿造”共存于酱油等商品上不致引起混淆。一审判决认为“原酿造”系暗示性描述标识,且经使用已具有一定知名度,海天公司将自身基础商标添附他人商标重新注册,主观难谓善意。二审判决进一步指出,即使引证商标由缺乏显著性要素构成,如果过分强调其显著性问题而允许在后申请人在他人已注册商标上添附其他构成要素而申请注册新商标,实际上在近似判断中对在先已注册商标效力予以否定,这种通过对在先商标不予保护而使其间接失效做法不妥21。

我们认为,商标法的根本价值在于保护商标的识别性,而不是其新颖性。对于明显属于营销概念的词汇,如果其首创者并没有通过针对性的使用使该词汇具有较强的识别性,那么仅凭注册行为使其得以垄断该词汇(标识),对于同业经营者难谓公平。本案中,在案证据显示“原酿造”商标与“加加”商标被共同使用在酱油商品上,基于“加加”商标的知名度,消费者在看到这种组合使用的酱油商品时,毫无疑问会将“加加”识别为商标,“原酿造”则易被识别为一个产品系列。因此,这种共同使用证据不足以证明“原酿造”商标的显著性通过使用得以增强。而诉争商标中因含有更具知名度的“海天”标识,消费者混淆的可能性极低。因此,评审部门对混淆可能性的判断并无不当。而且,我们要承认商标审查员并非无所不知,也无法做到永远正确,对于有些已注册商标而言,其获准注册的理由也许不是那么充分,商标注册体系中总是不乏这类商标的存在。如果这类先天不足的商标并没有通过后续的大量使用产生足够的识别力,仅凭注册就可享有绝对的排他权,对于其他有使用需求的同业经营者而言,不尽公平。诉争商标注册人通过将“原酿造”三个字与自己的强商标“海天”进行捆绑注册,能最大限度地确保己方使用“原酿造”而不致陷入侵权纠纷。在不致引发混淆的情形下,引证商标所有人的实际利益并无受损之虞,因此,评审部门对诉争商标予以维持的裁决是公正且务实的,也可算是商标注册体系内部小小的纠偏。实际上,司法机关内部也有同样的观点,在第14998776号“中金国建及图”商标无效宣告案中22,引证商标系“中金”,一审法院认定“中金”使用在金融等服务上显著性相对较低,诉争商标还包含其他显著识别文字“国建”,二审法院进一步指出在案证据不足以证明“中金”经使用具有较高知名度从而应给予较强的保护。两审判决因此认定诉争商标的注册应予维持。

通过以上分析,我们尝试着归纳出以下规则:当诉争商标完整包含显著性较弱的引证商标时,如果在案证据能够证明引证商标经大量使用显著性明显提升,诉争商标的注册应被认定构成商标法第30条所指情形,反之则不然。当然,前述的大量使用应该是仅针对引证商标的使用,而非引证商标与其他商标组合使用。

最后简单谈一下不予注册复审案件的诉权问题。自2013年商标法对异议制度进行重大修改后,对于经不予注册复审核准注册的商标,异议人不能通过起诉的方式寻求救济,而仅得向行政机关提出无效宣告请求。关于这一点,我们一直认为是业界共识。但在第16204080图形商标不予注册复审案中,针对评审部门做出的结论为部分核准注册的不予注册复审决定书,原异议人向法院提起了诉讼,法院不仅受理了该案,还在实体审理中判决我局败诉。我局以诉讼主体不适格为由提出上诉,在二审审理过程中,被上诉人(即异议人)自愿撤回一审起诉,二审法院于2019年12月30日作出准予撤诉的裁定,一审判决因此被撤销23。虽然结果对行政机关是有利的,但鉴于二审法院并未对异议人是否有权提起诉讼的问题进行实体审查,为了避免浪费有限的行政和司法资源,也防止异议人为错误的救济方式付出不必要的时间和经济成本,我们认为有必要对此问题予以重申。《商标法》第35条第3款规定:……被异议人对商标评审委员会的决定不服的,可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。人民法院应当通知异议人作为第三人参加诉讼。该规定对不予注册复审案件双方参与人的诉讼地位予以了明确,有权起诉的仅仅是被异议人,异议人仅得作为第三人参与诉讼。对比2001年商标法的规定,适格的起诉主体为当事人,这里的当事人显然涵盖了异议人和被异议人双方。基于明示其一排除其他的解释规则,2013年商标法既然明确了只有被异议人不服才能起诉,异议人提起诉讼显属主体不适格,人民法院应不予受理。

1.撤销复审一审败诉案件共计527件,刨除因程序违法和撤销通用名称复审败诉的12件,因撤三使用证据认定导致败诉的共有515件。

2.卞耀武主编《中华人民共和国商标法释义》P52,法律出版社2002年10月第1版;全国人大网法律问答与释义http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/flsyywd/minshang/2013-12/24/content_181929.htm;李扬著《商标法基本原理》P39,法律出版社2018年7月第1版。

3.详见2019京73行初13857号判决。

4.详见2019京73行初4249号判决。

5.详见2019最高法行申3211号判决。

6.具体可参见第5355477号“王麻子”无效宣告案,再审案号2018最高法行申477号;第6184969号“三剑客”无效宣告案,再审案号2018最高法行申1310号;第6992135号“GEMEI”无效宣告案,再审案号2018最高法行申5770号。

7. 2018京73行初12617号。

8. 2019京73行初2516号。

9. 2016最高法行再103号。

10. 2019最高法行申3230号。

11.具体可参见第4815057好图形商标驳回复审案,2019最高法行申2778号;国际注册第1264431号图形商标,2019最高法行申7770号。

12. 2017京73行初2388号,2019京行终1124号。

13. 2018京73行初2130号。

14. 一审案号分别为2018京73行初12460号、2018京73行初12459号。

15. 2016京73行初5165号,2017京行终4264号,2018最高法行申4231号。

16. 2019京73行初9372号。

17. 2018京73行初4150号,2019京行终4076号。

18. 2018京行终4897号。

19. 2019京73行初1320号。

20.此处的讨论涉及到如何在注册制原则下强化商标注册人的使用义务,关于这一点,欧盟商标条例亦有规定,但其仅对异议人提出了使用举证的要求,详见欧盟商标条例第47条第2款。我们的观点则有所不同,从利益衡量的角度而言,在异议程序中不宜对在先商标权人的使用作出要求,但在无效宣告程序中,申请人以其注册满三年的在先商标对诉争商标提出无效宣告时,应要求其提供使用证据。

21. 2018京73行初5317号,2019京行终5580号。

22. 2018京73行初12151号,2019京行终8183号。

23. 2019京73行初1126号,2019京行终9173号。

编辑:彭小盼 校对:李晓娟

来源:商标评审